-

よい ゴール0120-410-506

- お問い合わせフォーム

よい ゴール0120-410-506

今回は、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権について紹介させていただきます。

関連記事:保証契約について

関連記事:和解とはどのような契約ですか

消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約するという契約類型です。

例えば、同じ品質で返すことを約束してお米を借りた場合にも消費貸借契約は成立します。

ただし現在では、ほとんどの場合、金銭の消費貸借契約が締結されることがほとんどです。

関連記事:敷金はいつ返ってくる?返還される条件と請求方法を弁護士が解説

消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生じます(民法587条)。

同条によると、①当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることの合意だけでなく、②貸主から金銭その他の物が交付される必要があります。

このように物の引渡しが契約の成立要件になっている契約類型を要物契約と呼びます。

消費貸借契約は、その性質上、一定期間、相手方が物を占有することに意味があります。そこで、契約の成立要件に、返還時期の合意まで要求する立場もあります。そのような立場の考え方を貸借型理論と呼びます。

貸借型理論を採用した場合に消費貸借契約が成立したことを主張する場合は、主張しなければならない事実が、①原告が被告との間で金銭その他の物の返還の合意をしたこと、②原告が被告に対して金銭その他の物を交付したこと、だけでなく、③原告が被告との間で弁済期の合意をしたことも含まれることになります。

しかし、冒頭規定説の考え方からすると、①と②だけで足ります。

冒頭規定説とは次のような考え方です。

ある権利の発生の根拠は、事者の合意から生じるのではなく、法律の規定により生じると考えます(法規説)。このような契約の拘束力の根拠は法律だという考え方に立つと、法律の規定により契約の拘束力が発生し、原告の被告に対する権利が生じることになります。法律の規定なしに法律効果が生じると考えることはできないからこのような考え方を採用すべきでしょう。

法規説に立つと原告側が自ら権利の性質を決定する必要があります。すなわち、原告は自ら選択した契約の成立要件に該当する具体的な事実を主張する必要があります。

それでは、契約の成立要件に該当する具体的な事実とは何でしょうか。

典型契約とは、民法上第2節から第14節まで定められた契約のことです。この典型契約の冒頭にある規定は、その契約類型の成立要件を規定していると考えられます。したがって、その要件に該当する具体的な事実を主張する必要があります。

法律の規定のなかで、典型契約についての冒頭にある規定が成立要件であるという理解は、先ほど述べた法規説と親和性があります。

以上から、冒頭規定説の立場に立つと、消費貸借契約自体の成立要件は、①金銭返還の合意と②①の合意に基づく金銭の引渡しの2つで足りることになります。

関連記事:冒頭手続とは何か

債権法改正により、消費貸借契約を書面により締結した場合にも成立することになりました。

その要件についても解説していきます。

民法587条の2は、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずると定めています。

この規定の文言を踏まえると、返還の合意を書面で締結すれば、その合意に基づいて金銭の引渡しをしなくても消費貸借契約は成立することになります。

関連記事:文書提出命令が発令される要件について

関連記事:民事訴訟の場面において証拠となる文書はどのように提出しますか

それでは、消費貸借契約が成立した場合に、貸金返還請求を行うには、更にどのような事実を主張する必要があるのでしょうか。この点について解説していきます。

消費貸借契約が成立するためには、消費貸借契約に基づいて目的物が引き渡されている必要があります。目的物が消費貸借契約に基づいて引き渡されてはじめて物の返還を求めることができるからです。

そして、弁済期を定めた場合には、その弁済期が到来している必要があります。そうすると、消費貸借契約に基づく貸金返還請求を行うためには、消費貸借契約が成立した事実に加えて、③弁済期を定めた事実と④その弁済期が到来した事実を主張する必要があります。

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条)。民法の文言上は、「相当の期間を定めて」返還の催告をする必要があるとしていますが、判例は相当の期間を定める必要はなく、催告から客観的に相当な期間を経過すればそれだけで返還請求が認められるとしています。

したがって、当事者が返還の時期を定めなかったときは、③返還の催告と④催告から相当の期間が経過したことを主張する必要があります。

関連記事:所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の請求の趣旨と訴訟物について

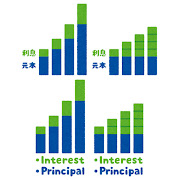

消費貸借契約は原則無利息であることから、利息契約を別途結んだときにはじめて利息の請求ができます。また、遅延損害金は、弁済期に金銭を支払わないという履行遅滞に基づく損害賠償請求権となります。以上の利息と遅延損害金の主張は、別途成立要件が異なります。

関連記事:使用者責任について

関連記事:相手方に弁護士費用を請求できるか

今回は、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の成立要件について紹介させていただきました。

具体的な事案において、どのような事実を主張すべきかについては、弁護士までお問い合わせください。

関連記事:和解にはどんな事項が書かれているか